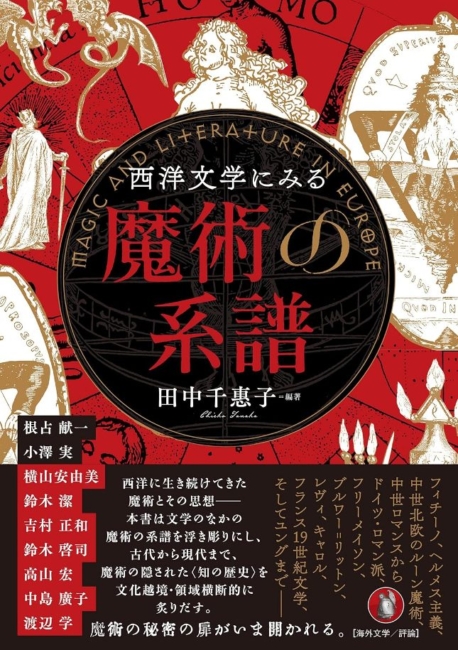

西洋文学にみる魔術の系譜 西洋に生き続けてきた魔術とその思想――本書は文学のなかの魔術の系譜を浮き彫りにし、古代から現代まで、魔術の隠された〈知の歴史〉を文化越境・領域横断的に炙りだす。魔術の秘密の扉がいま開かれる。

深い森の奥、古びた図書館に一冊の本がひっそりと眠っていた。その本のタイトルは『西洋文学にみる魔術の系譜』。表紙には、星と古代の文様が織りなす幻想的な装飾が施され、見る者の心に不思議な魅力を呼び覚ます。ある秋の日、若い研究者の玲子は、偶然その図書館を訪れた。

玲子は文学と魔術に関心を持っていた。ふと、棚の一角に目を留めた彼女は、引き寄せられるようにその本を手に取った。ページをめくると、そこには古代から現代までの魔術の秘密が、数々の文学作品を通じて浮かび上がる歴史が記されていた。著者・田中千惠子の巧みな編集により、ルネサンスのヘルメティズム、中世のルーン魔術、さらには近代・現代の魔術思想までが一冊に纏められていた。

本の中では、フィチーノやヘルメス主義、中世北欧のルーン魔術の神秘、ドイツ・ロマン派の詩に込められた魔術の響き、そしてユング心理学に見る魔術の再魔術化の試みが描かれていた。それは、まるで古の魔法陣が現代に蘇ったかのような、知の冒険の物語であった。

玲子はページを読み進めるうちに、自らもその魔法の一端を感じるようになった。彼女は、かつて聞いた古い伝説――魔術は単なる幻想ではなく、人間の内面に秘められた創造力や知の探究心の象徴である――を思い出した。そこには、幻想的な世界と現実の境界が曖昧になり、文学が一種の魔法として機能する瞬間があった。

本書は、ただ魔術の歴史を追うだけでなく、文化を越えた知の交流、そして時代を超えて生き続ける魔術の思想が如何にして西洋の文学に影響を与えてきたのかを鮮やかに浮かび上がらせる。玲子は、その文章に心を打たれ、筆をとって自身の感じたことをメモに記した。彼女の中で、この本は単なる学術書ではなく、一種の導きの光となったのだ。

その日以来、玲子は『西洋文学にみる魔術の系譜』を手に、魔術と文学が織りなす無限の世界へと旅立つ決意を新たにした。彼女はこの本を通じて、古代の知の秘密を探り、現代における魔術の精神を再発見する旅に出たのだった。

この物語は、実際に書籍情報に基づいており、魔術と文学の交差点に魅せられた一人の研究者の内面の旅を描いています。

以下は『西洋文学にみる魔術の系譜』を紹介する物語です。

深い森に包まれた古い図書館。そこには、時の流れに忘れ去られたかのような一冊の本が静かに佇んでいた。表紙に施された星々と古代文様は、見る者にささやかな謎を投げかける――その本の名は『西洋文学にみる魔術の系譜』。

ある秋の夕暮れ、文学と神秘に魅せられた若き研究者・玲子は、ふと図書館の奥深くに足を踏み入れた。彼女は、偶然にも埃をかぶった本棚の隅で、光を反射する一冊に心を奪われた。手に取った瞬間、玲子の中に眠っていた好奇心が一気に解き放たれ、彼女はそのページをめくり始めた。

ページを進めると、古代から現代に至るまで、魔術の秘密とその思想が西洋文学の中にどのように息づいてきたのかが、田中千惠子編著の緻密な言葉で描かれていた。フィチーノやヘルメス主義の光が、ルネサンス期の魔術の奥深さを照らし、中世北欧のルーン魔術は、静かなる神秘を現代に伝えていた。さらに、ドイツ・ロマン派の詩の中に込められた魔術的な響きや、ユング心理学に見る再魔術化の試みが、まるで魔法陣のように鮮烈なイメージを刻んでいた。

玲子は、まるで魔術の秘密の扉が自らの前に開かれたかのような感覚にとらわれた。彼女は、かつて伝え聞いた古い伝説―魔術は単なる幻想ではなく、人々の内面に秘められた創造力と知の探究の象徴である―を思い出し、胸の奥で確かな何かが輝くのを感じた。

本書は、単なる学術書ではなく、文化の垣根を越えて時代を超えた知の交流をも描いていた。魔術と文学が交差する場所で、歴史の断片が新たな光を放つ―それは、玲子にとって未来への扉となった。

その日、玲子は『西洋文学にみる魔術の系譜』を手に、自らの内面と向き合い、知の冒険に出る決意を新たにした。彼女はこの本を通じて、古の魔術が現代に如何に息づいているのかを学び、また自身の物語を紡ぎ始めるのであった。

この物語は、本書が提示する魔術の歴史とその思想が、読者一人ひとりの内面に響き、新たな知の旅へと誘う力を象徴しています。