■長編オフィシャルコンペの1/3を占めた日本勢

6月8日から14日までフランスで開催されたアヌシー国際アニメーション映画祭は、アニメーション分野では世界最大規模として知られる。短編から長編、シリーズ、MVやXRまで幅広いジャンルを取りこむことで、近年は業界への影響力も大きくなっている。主催者CITIAの発表では、今年は過去最大延べ12万5000人の参加者があったという。

そうしたアヌシーのパワーを活用したいと、近年は日本の作品やアニメーション業界関係者の姿をアヌシーで見る機会も増えている。

2024年にとりわけ活躍が目立ったのが、長編映画だ。オフィシャルコンペティション長編部門には今年12作品のノミネートがあったが、日本から『化け猫あんずちゃん』、『きみの色』、『窓ぎわのトットちゃん』、『屋根裏のラジャ-』の4作品が上映され全体の1/3を占めた。

もうひとつの長編部門コントレシャンコンペティションでは、『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』がノミネート。今年から新設された「アヌシープレゼンツ」にも、『がんばっていきましょい』、『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』、『SAND LAND』、『ルックバック』、『ブルーロック EPISODE 凪』の5作品が上映され、こちらも16作品のうちおよそ1/3が日本映画となった。

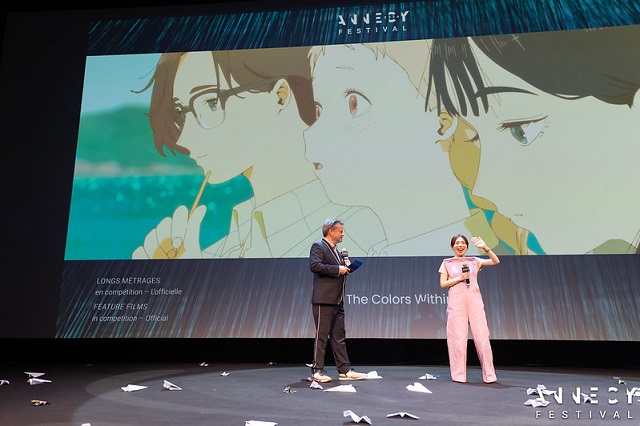

日本の存在感は作品の数だけにとどまらない。長編コンペティションでは3つある主要なアワードのひとつポール・グリモー賞を『窓ぎわのトットちゃん』が受賞しただけでなく、『化け猫あんずちゃん』の山下敦弘、久野遥子両監督、『きみの色』の山田尚子監督は会場から大喝采を受ける歓迎ぶりだった。『ルックバック』の押山清高監督も非コンペティション部門としては異例の大人気で、観客からも映画祭関係者からも大きな注目を浴びた。

こうした扱いには、近年の世界的な日本アニメの人気も影響しているとみられる。若者向け、広く一般に愛される作品を上映するとして設けられたアヌシープレゼンツに、5作品も選ばれていることからも映画祭における日本作品の役割は理解出来る。より幅広い観客に愛される映画祭を目指すアヌシーの方向性に日本作品は一致するのだ。

ただ日本から作品が増えた理由はそれだけでない。マンガ原作やキャラクターフランチャイズが中心でない作品や監督の作家性を世界に売りだしたい時に、アヌシーをはじめとする映画祭が大きなプロモーション効果を発揮することが日本の制作者に理解されてきたこともある。

昨今、制作が増えている劇場オリジナル企画を披露する場として映画祭が選ばれている。2024年は、こうした劇場オリジナル企画の良作が集中したことも理由にある。

■レベルの高かったワーク・イン・プログレス

作家性の高い作品の売り出しは、コンペティション部門やオフィシャル上映だけに限らなくなっている。2024年は、制作中の作品を紹介する「ワーク・イン・プログレス(Work in Progress)」でも注目の日本作品が登場した。

『ひゃくえむ。』は岩井澤健治監督による新作映画で2025年に公開を目指している。監督に加えて、背景美術の山口渓観薫氏、作画監督・キャラクターデザインの小嶋慶祐氏が登壇した。

『ホウセンカ』は、『オッドタクシー』で話題を呼んだ木下麦監督と原作・脚本の此元和津也氏のオリジナル長編映画。昨年、『夏へのトンネル、さよならの出口』でポール・グリモー賞を受賞したCLAPのアニメーション制作だけに、今後国外からも注目を集めると思われる。いち早く作品を紹介する場所がアヌシーというのもぴったりだ。

いずれもよく考え抜かれた構成のプレゼンテーションで、自分たちの言葉で作品の目指すもの、制作手法などを語ることに成功している。数ある「ワーク・イン・プログレス」のなかでも、レベルが高く、観客の満足度も高かったはずだ。

このほか日本からでなくフランス・ベルギー合作になるが、瀬戸桃子監督の『Planets』は植物のタネが主人公の長編CGで野心的なコンセプト、先進的な映像が目を惹いた。XR部門では『機動戦士ガンダム:銀灰の幻影』が登場している。

■スタジオフォーカス、ビジネスパネルにも日本アニメ

日本作品の多くは商業的展開や役割が大きいこともあり、映画祭と同時開催されるビジネス部門のMIFAにより目を向ける傾向が強い。

MIFAの中心となる展示会場では、東京都やユニジャパン、東京アニメアワードフェスティバルのほか講談社も出展していた。東京都は恒例になっているピッチセッションも実施し、ブースでは過去に紹介した企画も見せることでボリュームをだし、終日賑わっていた。

ただし出展展示では日本からのブースが必ずしも多くない。むしろ活発なのは展示場の外で、トークやシンポジウムでは様々な試みがあった。

キャラクターアニメーションを得意とするファンワークスが、スタジオフォーカス部門で参加している。スタジオフォーカスは、その名前のとおりスタジオの魅力を紹介するプログラムで、これまでも数々の有名スタジオが登場している。

ファンワークスは“Kawaii”を切り口に、現在スタジオがどのような作品を目指しているかを紹介。MIFAでは最大の会場は、ほぼ満員だった。来場者には若い女性も目立ち、“Kawaii”のコンセプトに独自の可能性があると感じられた。

さらに企業の主催では、Kasagi Labo(笠木ラボ)の発表が面白かった。Kasagi Laboはシンガポールに拠点を持つベンチャー企業で、日本アニメを中心とした新しいビジネススキームを構想している。今回はファンコミュニティとアニメ企画・資金調達を組み合わせたインターネット上の新しいプラットフォームを披露、日本から現地に訪れたプロデューサーの丸山正雄氏が応援コメントをするなど力が入っているのが伝わった。

従来であれば、東京のAnime JapanやロサンゼルスのAnime Expoで発表されていたような企画だが、世界発信する時にまずアヌシーを選択したことが興味深い。

そうした点は、今年初めてアヌシーでトークパネルを設けたクランチロールも同様だ。これまでファンとの接点は、Anime ExpoやパリのJapan Expoなどのアニメコンベンションが中心だったが、ここでも敢えてアニメーション映画祭に参加する。

日本アニメ関連では、若者向けのMIFAキャンパスで「Reimagining the Development of Anime in Japan and Beyond」と題したシンポジウムも設けられた。日本のアニメビジネスの構造と現在の変化がテーマになっていた。こうしたかたち、テーマでトークが設けられるのも、日本アニメのグローバル化、そしてジャンルを拡大を目指すアヌシーの方向性が重なっているためと言える。

■『ロード・オブ・ザ・リング』に『Ultraman: Rising』

日本のグローバル化は、日本以外のプログラムにも見られた。昨年に続き実施されたワーナー・ブラザース映画の『ロード・オブ・ザ・リング ロヒアリムの戦い(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)』の大型イベントでは監督である神山健治氏が登壇。

Netflixの『Ultraman: Rising』は先行上映イベントとメイキングトークイベントがあり、いずれも大人気だった。登壇者は全てアメリカスタッフで、それだけ見ていると「ウルトラマン」がもともと日本の作品であることを忘れてしまいそうだった。

アニメーション業界における女性スタッフをテーマにするWIA(WOMEN IN ANIMATION)のサミットカンファレンスでは、スタジオ地図のCFO小池由紀子氏が日本の現状を報告している。要所要所で日本の姿をみる機会が増えている。

■まだまだ少ない日本からのオフィシャル作品:短編部門と学生部門

ただし、こうした日本の存在も、いわゆる商業アニメと呼ばれるシーンに偏りがちなのが気になるところだ。

映画祭の一方の主軸である短編アニメーション、そして学生部門での日本の存在感は高くない。今回の短編部門オフィシャルコンペティションで日本からの作品は『カワウソ』(泉原昭人監督)、『みじめな奇蹟』(折笠良監督)の2作品。オフィシャルコンペ部門31作品、オフリミット部門12作品。パースペクティブ部門16作品、ヤングオーディエンス部門8作品も含めた67作品もあるなかでは少ない数だ。

学生部門コンペティションについても、全40作品のうち日本からは『Return』(チン・リントウ監督)、『ヤポラポンキー』(木原正天監督)にとどまる。日本の大学や専門学校でアニメーションの教育を受けている人数を考えると、やはりやや寂しい。

近年の海外映画祭で活躍する作家は、すでに海外で高い評価を受けてている作家がたびたび登場する。それは新たな才能が次々に発見される状況ではないことも示している。

またとりあげられる作品には、共同製作や日本からの留学組、日本に留学する海外出身者と日本以外の国が関わるものが多い。グローバルな交流が広がっている点では素晴らしいが、日本のアニメーション作家の制作環境の課題も浮き彫りにしているのでないだろうか。たとえば大学など教育機関を離れた際に、持続的に作品制作を可能にする環境があるのかである。

華やかな面が強調されがちなアニメーション映画祭だが、それを支えるクリエイティブをどう維持し、育てるのかも課題である。そうしたことも感じさせた今年のアヌシー国際アニメーション映画祭であった。

- 『窓ぎわのトットちゃん』

- クランチロールのトークパネル

- 『ホウセンカ』のワーク・イン・プログレス

- KASAGI LAB

- ファンワークスのスタジオフォーカス

- 『ルックバック』の押山清高監督

- 『きみの色』の山田尚子監督

- 東京都ブース

- 『化け猫あんずちゃん』山下敦弘、久野遥子監督が登壇

- 『ひゃくえむ。』は主要スタッフが作品を説明

- ポール・グリモー賞を受賞した『窓ぎわのトットちゃん』

- 神山健治監督ら『ロード・オブ・ザ・リング ロヒアリムの戦い(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)』の制作チーム

- 『窓ぎわのトットちゃん』

- 『Ultraman: Rising』の上映イベント