「松本人志「俺はごめん、払いたくはない」発言、杉田水脈ツイートを『脂肪の塊』で考える」から約3年、コロナ禍に始まり、オリンピックを超え、ウクライナ侵攻は未だ終わらず……優れた本を通してそんな世情を、時に激しく、時に熱く、時に絶望しながら書評してきた豊崎由美の連載、これが最終回!

小説の売れ行きは全般的には落ちています

というわけで、最終回です。

紙の媒体に書評を寄稿するだけだったわたしが、QJWebのお世話になるようになって3年と少し。ただ、本を紹介するだけではPVは稼げない。PVが稼げなければ企画は打ち切り。だから、なるべくその時々の話題と絡めた書評にする。ネットで小説を紹介するという難しさを思い知った月日だったと思っています。

人気時代小説家・伊東潤さんがツイッターで「小説の市場が縮小する一方だから、これからの小説家志望者は別口の収入源を確保しておいたほうがいい」といった内容のツイートを連投してバズりましたが、まさにそのとおり。経済的にも世界情勢的にも逼迫している今、その危機的状況を伝えたり批判したりするリアルサイズの言説が注目を浴び、そういう類いの本ばかりが売れていて、小説の売れ行きは全般的には落ちています。いわんや書評においてをや。小説のパイが縮小していく一方なら、その小説を紹介するパイだって当然小さくなるわけで、若い方々に書評家はおすすめできる職業とはとても言えない状況です。

「小説は大八車で運ばれる理論」

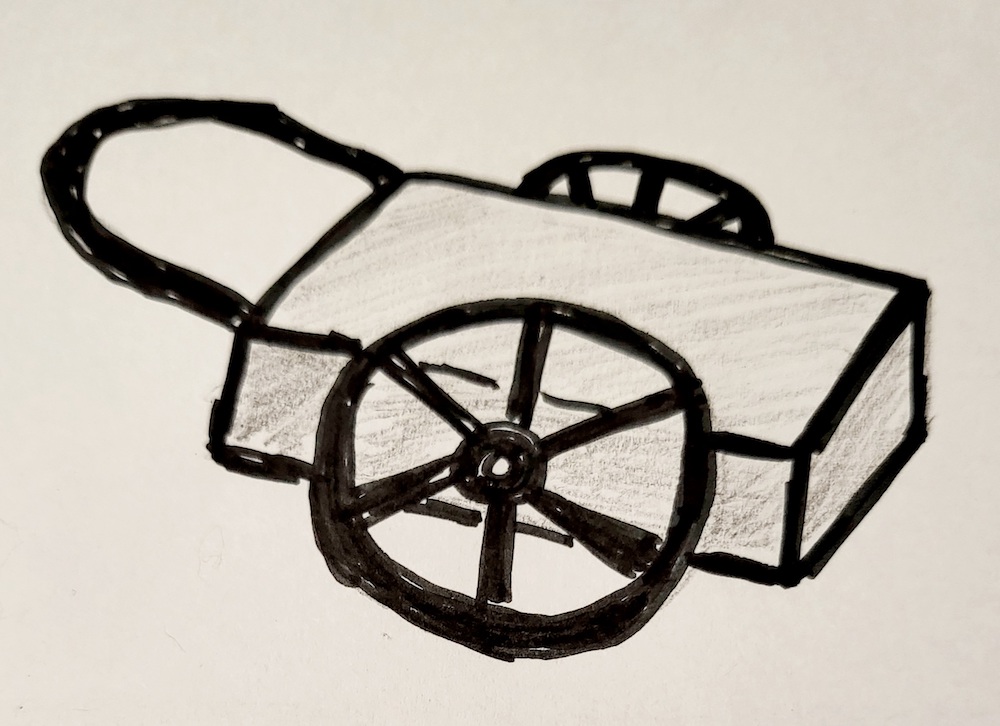

わたしには「小説は大八車で運ばれる理論」(笑)があります。若い世代には「大八車」をご存じない方も多いかと思いますが、イラストにしてみるとこんな感じ。

載せられている荷物が作品で、両輪がそれぞれ作者と批評家、前で引っぱっているのが担当編集者と版元、後ろで押しているのが書評家──という考えです。輪が大きければ一押しで稼げる距離は大きいのですが、作者と批評家の輪の大きさに差があると前進はできず、その場をくるくる回るだけになってしまいます。だから、小説家だけでなく批評家もちゃんと育てないとダメ。批評は小説の良き伴走者であり、厳しい審美眼を持った批判者であり、深くてフェアな読解ができる審判員でなくてはならず、理想的な批評を得てこそ小説はより遠く未来まで運ばれるというのが、わたしの見立てなんです。

書評家の役目は、素晴らしい作品を載せているにもかかわらず、坂道をはじめとする困難な状況に陥っている大八車の前進をブックレビューという形で助けることにあります。少なくとも、わたしはその自覚のもと小説作品を紹介してきたつもりです。

「今」を伝え、そこにおける問題を提示するリアルサイズの言説と比べ、小説の言葉は遅い。即効性はありません。だから、現実に汲々としている人たちは小説ではなく、今現在における問題を直接扱う類いの本を手に取るのでしょう。でもね、後になればわかります、小説の言葉の強靱さが。たとえば、こんな小説で。

『エルサレム』が手渡すもの

眠れないミリアは腹部の痛みを抱えながら、教会に行くために家を出る。性欲を満たそうと外に出たミリアのかつての夫テオドールは、娼婦のハンナに目をつける。ハンナに養ってもらっている帰還兵のヒンネルクは、内にふくれあがる恐怖と妄想に突き動かされるように銃を隠し持って家を出る。教会に入ることができず、痛みで失神寸前のミリアから電話を受けたエルンストは不自由な足に鞭打って、大急ぎで彼女を助けに行く。父テオドールの不在を不審に思った12歳のカースは、真夜中に一人ぼっちにされた怒りを胸に父を探しに外に出る。

ポルトガル現代文学を代表する作家、ゴンサロ・M・タヴァレスが2005年に発表した『エルサレム』(河出書房新社)は、〈五月二十九日の朝四時〉前後に起きた出来事を、6人の登場人物の目と内面を通して多角的に描いていくという構成になっています。

40歳間近のミリアが、医者から「手立てはありません。〈奇跡〉だけが頼りです」と匙を投げられた病気を抱えていること。テオドールが10歳下のミリアと出会ったのは彼女が18歳の時で、それは精神科の医師と患者の関係だったこと。結婚8年目で症状が悪化したミリアを、テオドールがゲオルグ・ローゼンベルク精神病院に入院させたこと。そこでミリアが同じ入院患者のエルンストと愛し合い、子を宿したこと。テオドールはミリアと離婚するも、カースと名づけた息子は引き取ったこと。カースには足の障害があること。有名な権力者である父親から家名を高めることを求められているテオドールは、歴史上における〈恐怖の流布〉と〈悪の狂気〉をグラフ化することで、未来における〈「今後虐殺の標的となりうる人民」と「無辜の民を大量死に至らしめる人民」を列挙〉する大著を完成させようとしていること。

ヒンネルクが戦争が終わってからずっと、銃と〈つねに消えない恐怖の感覚〉を持ち続けていること。体を売って稼いだ金の一部をヒンネルクに無償で与え続けているハンナが、彼の暴力衝動が日に日に増していっているのを本能的に恐れていること。ヒンネルクには〈人間を食したいという、おぞましい欲望〉があること。

退院して以来、ミリアと会えなくなったエルンストがふたりの間にできた息子カースに会いたい気持ちが昂じて、精神病院の院長にミリアの居場所を教えてほしいと談判したこと。院長がミリアにエルンストの電話番号を伝えたこと。カースは両足が極端に細いばかりか、発語にも障害を抱えていること。

作者のタヴァレスは、運命の〈五月二十九日の朝四時〉に合流する6人の過去と現在を、感情を交えない淡々とした筆致で報告していきます。なぜ、〈五月二十九日の朝四時〉に“あんなこと”が起きてしまったのかを、俯瞰という広い視野で描いていくんです。そうすることで、わたしたちの身に降りかかる悪事や悲劇には必ず理由があること、因果があること、発端となる行為があることを臨場感をもって伝える。未来を握るのが、今のわたしたちの生き方であることに気づかせる。説教じみた語り口を一切とることなく、読者にレゾンデートル(存在理由)ともいうべき生きている上での責任を手渡してくれるんです。

後ろから力一杯押す仕事を

〈エルサレムよ/もしも、わたしがあなたを忘れるなら/わたしの右手はなえるがよい〉。『旧約聖書』の「詩篇」から取ったタイトルの意味は、難しい。ミリアは作中で「エルサレム」を「ゲオルグ・ローゼンベルク精神病院」に言い換えているけれど、それだけとは思えません。「エルサレム」とは、わたしたちがあるべき姿、目指すべき約束の地なのではないか。個人の恐怖や過ちを描きながら、俯瞰してみればそれが歴史が繰り返してきた恐怖と過ちの寓意にもなっているというこの小説は、エルサレムを忘れてしまった人類への警告でもあるのではないか。読後、さまざま考え続けることがやめられない問題提起作なのです。

これまで読んでくださっていた皆さん、ありがとうございました。わたしはこれからも、この『エルサレム』のような強靱な言葉を持った小説を未来に手渡すための大八車を、後ろから力一杯押す仕事をしていこうと思います。ではでは、またどこかで!