「光の秘密、見せちゃいます!」〜レンズの作図がもっと楽しくなる実験〜

レンズの作図って何をしていたの?

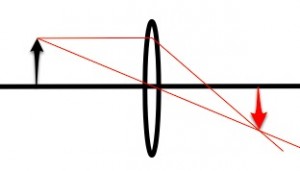

みなさん、中学校の理科で学んだ「レンズの作図」を覚えていますか?あの、2本とか3本の線を引いて光の進み方を描く、あれです。レンズの作図って、そもそも何をしていたの?中学校でこの内容を学ぶとき、多くの生徒が「作図」にばかり集中してしまいますよね。でも、ふと疑問に思いませんでしたか?

「結局、なんでこの線を引いているの?」

実際、大人になった今でも「作図の意味がよくわからなかった」という方も多いのではないでしょうか。それに、現役の中学生からもこんな声を聞くことがあります。実は、ぼく自身も中学生のころまったくわかりませんでした。作図のルールやレンズの公式を暗記すれば問題は解けるけれど、「なんでこんな線を引く必要があるんだ?」と疑問を抱えていました。

今回ご紹介する実験でスッキリ解決!

そこで今回は、レンズの作図が「何をしているのか」が一発でわかる、感動的な実験を紹介します!しかも、身近な道具を使って自宅でも挑戦できるので、ぜひ試してみてください。

科学のレシピ:必要な材料

•レーザー光源(大工道具の「レーザー墨壺」がおすすめ!) amazon

•プラスチックケース

•凸レンズや凹レンズ(虫眼鏡で代用可!)

•線香(光の道筋を可視化するのに使います)

•ライター(線香に火をつける用)

実験手順

1.プラスチックケースに線香の煙をためる

光は何かに反射や散乱しないと私たちの目には見えません。線香の煙をケースにためることで、光の道筋を可視化します。

2.部屋を暗くし、レーザー光をプラスチックケースに入れる

レーザー光の「筋」が見えれば準備完了!夜や暗い部屋でやると効果抜群です。

3.ケースの中にレンズを入れてレーザー光を当てる

•凸レンズの場合:光が一点に集まる様子が見られます!

•凹レンズの場合:光が分散していく様子が美しいです。

実験のポイント

この実験では、作図で描いた「2本または3本の線」が、実際には光の進む向きを指し示していたことが目に見えてわかります!

さらに、「焦点」という言葉の意味もクリアになります。

•凸レンズの焦点:平行に入った光が集まる点

•凹レンズの焦点:平行光線が分散し、その延長線が交わる点

実際にやってみて感じたこと

「こんなふうに光が進むんだ!」と目で見て実感できるので、作図への理解が深まります。さらに、美しい光の筋が感動的で、ついつい何度も見たくなりますよ。身近な道具で楽しむ科学実験。ぜひ挑戦して、レンズの世界をもっと好きになりましょう!