2016年 オバマ大統領が見た光景

5月27日、広島。オバマ大統領はこの光景を生涯忘れないだろう。

戦後71年が過ぎ、初めてアメリカの現職大統領が被爆地、広島の地を踏んだ。広島平和記念公園、献花したアーチ型の慰霊碑の先に原爆ドームが見えている。被爆の悲惨さを、いまに伝える施設である。

慰霊碑から原爆ドームが見えるのは、偶然の産物ではない。

そこには一人の建築家の意志が込められている。彼だけが、取り壊しが検討されていた原爆ドームを、シンボリックなものと位置付けた。

「悲惨な戦争を想起させるものは復興にそぐわない」「役に立たない」「経済的ではない」。こんな批判を受けながら、死者を慰霊する空間を作り上げた。彼がいなければ、オバマ大統領はこの光景を見ることはなかった。

建築家の名前を丹下健三(1913-2005年)という。丹下は建築界のノーベル賞と称される、プリツカー賞を日本人で初めて受賞した世界的な建築家だ。

なぜ、慰霊碑の先に原爆ドームが見えるのか。そこにはすべては設計に込められた、丹下の思想がある。

上の地図を見てほしい。川を挟んで北限に原爆ドームがある。丹下案は、北の点に原爆ドームをとり、南に向かって一本の線を引く。その線を軸として、慰霊碑や広場を配置し、東西に平和記念資料館など一群の建築物を配置するというものだ。

南北の線と東西の線、この線のなかに原爆の遺構、資料館、広場、祈りを捧げる場所がすべて収まっている。慰霊碑から原爆ドームが一望できるのも、丹下の計算通りだ。

なぜ、丹下はここまで、広島に深く関わるのか。

1930年と1949年 丹下健三の広島

1930年と1949年。丹下の思いの一端に触れるには、この2つの転機に、時計の針を巻き戻す必要がある。

1930年。丹下は愛媛県今治の実家を離れ、広島高等学校、いまの広島大学に進学する。

自伝「丹下健三 一本の鉛筆から」には、悩む青年、丹下の姿が淡々とした筆致で描かれている。

「理科」に進学したが、文学や芸術に惹かれていく。そんなとき、国立西洋美術館の設計者として知られる巨匠、ル・コルビジェの建築に出会い、魅了された。「理科」の知識とともに、芸術的な要素もある建築なら、情熱を持って取り組めるのではないか。

そう思い立った丹下は、世界的建築家への第一歩を、広島の地で踏み出した。

その後、東大、東大大学院と進学し、専門的に建築を学ぶ。院生時代には、戦時下の数々のコンペに入賞し、気鋭の若手建築家としての地位を確立していく。

1945年8月、丹下に父が死んだと一報が届く。数日かけて列車の切符を手に入れた丹下は広島県・尾道まで行き、実家のある今治に向かう。途中、列車の中で、新型爆弾が広島に落とされたという話が、どこからともなく伝わってきたという。

まもなく戦争は終わり、東大にも学生が戻ってきた。翌1946年、丹下はついに東大助教授となった。通称「丹下研究室」に学生が集った。主な仕事は、戦争で焼け野原になった日本各地の復興計画策定である。

丹下は広島市行きを自ら志願した。高校時代を過ごした広島に建築家として戻る。そう決めていた。

「いま広島にいけば原爆症にかかり死んでしまう」「(放射能の影響で)草木も生えない」と噂も飛び交っていたが、丹下は気にしなかった。夜な夜な議論を重ねながら、高校生活を送り、建築家という職業を知った、いわば原点の土地だったからだ。

丹下たちは広島県庁近くにトタン屋根の小屋を作り、1ヶ月近く住み込んだ。食料の配給もごくわずか。空腹を抱えながらわずかに残された資料を漁り、新しい広島市の都市計画を作る。

そして、最大の転機となる1949年がやってくる。

1949年 すべてのアイディアが動き出す

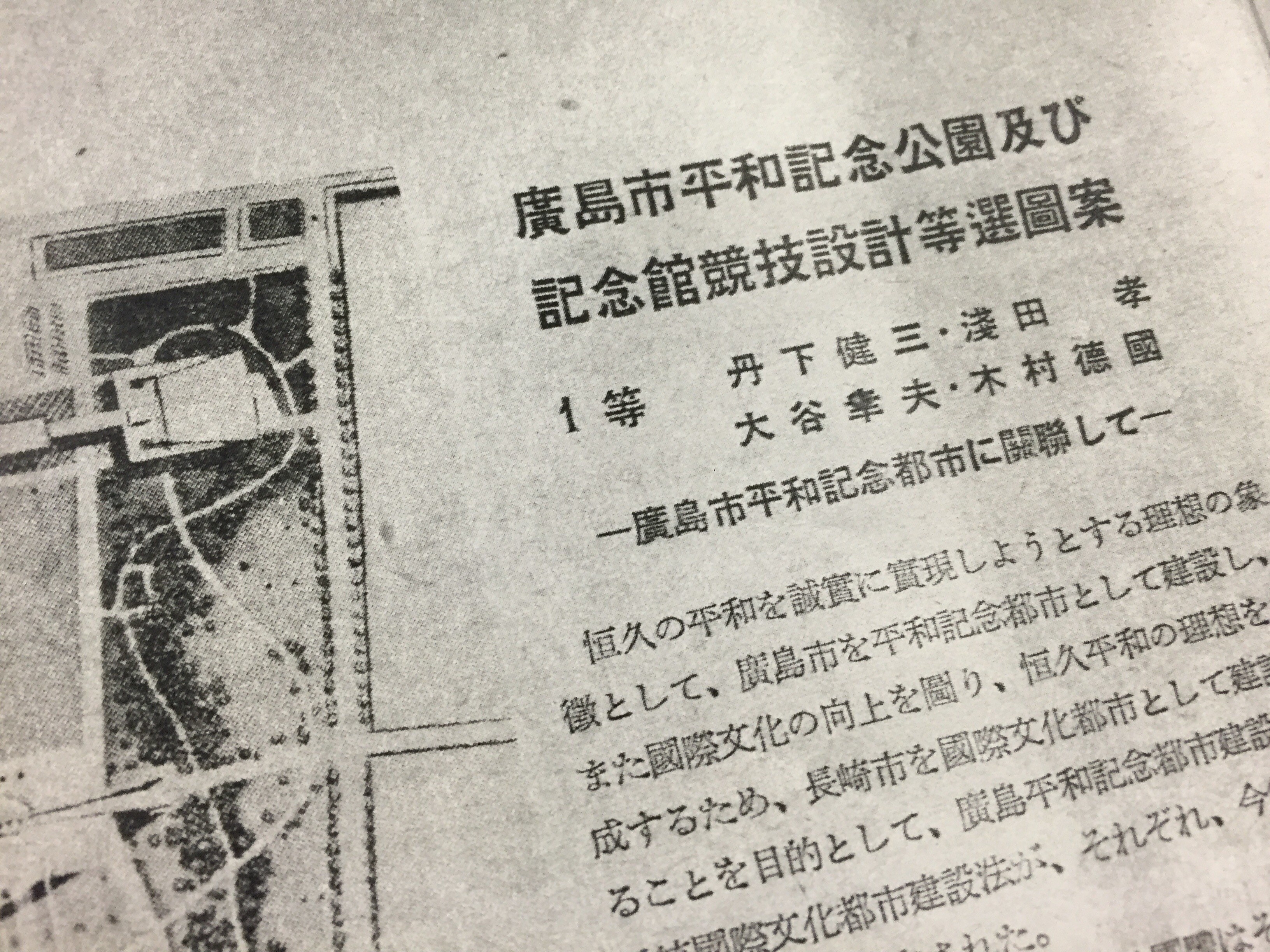

ここに1本の論文がある。当時、36歳の丹下が中心になった「広島市平和記念公園及び記念館競技設計等選図案」(以下、丹下案)だ。平和記念公園をどう設計するか。1949年に開催されたコンペで1等を獲得した論文である。

占領下の日本で、広島市の顧問を務めていたイギリス軍の建築家は「五重塔」のような、平和記念塔を作ろうと主張していた、と丹下は述懐している(丹下『人間と建築』)。

モニュメントが一つあった程度で、何が残るのか。市民に忘れ去られるだけだ。丹下はこれに反対した。広島は他の戦災都市とは違う。「世界平和の根拠地」ではないか。

いまの平和記念公園は、丹下案をもとにしている。2等案、3等案では見向きもされなかった場所を、丹下案だけが重要なものとして位置付けていた。それが、設計を依頼された敷地の外にある、原爆ドームだ。

今でこそ、世界遺産に登録され、広島の象徴となっている原爆ドームだが、当時は保存されるかさえわからない状況が続いていた。審査評にも「(原爆ドームを)一部で取り払うのをよしとする論もあるようだが」という言葉がある。

丹下は原爆ドームを残すべきだと考えていた。「原爆の恐ろしさ、残虐さ、非人間性、そうしたことを永久に忘れないために、もう二度と人類が原爆を使用しないために、このドームはシンボルとして残すべきだ」(「丹下健三 一本の鉛筆から」)、と。

丹下だけが、残るかどうかもわからない原爆ドームの持つ「力」を信じ、平和記念公園と一体のものとして考えていた。

丹下は「爆心地に設けられる平和記念公園は、世界的な意味を持つであろう」と記し、建設の意味を、こう宣言した。

平和は訪れて来るものではなく、闘いとらなければならないものである。平和は自然からも神からも与えられるものではなく、人々が実践的に創り出してゆくものである。この広島の平和を記念するための施設も与えられた平和を観念的に記念するためのものではなく平和を創り出すという建設的な意味をもつものでなけらばならない。(丹下案)

爆心地としての広島が持つ記憶と、平和への希求から生まれる新しい施設。平和公園はそれらを統合した「平和をつくりだす工場」であること。これが、丹下が考えた被爆地・広島にある「平和記念公園」構想だった。

1955年 人々は集う、平和を発信するために

食うや食わずの生活に追い込まれたとき、丹下の建築は、短期的には何の役にも立たない。悲惨な記憶を思い出させる原爆ドームは、いつ撤去されてもおかしくなかった。

事実、批判の声はあった。その典型が平和記念資料館の1階部分だ。人々が通り抜けられるようにピロティ(高床形式)になっている。普段は、何もないスペースである。

建築物の1階を使わず、柱だけが立つピロティなんて、目的もよくわからないし、経済的ではないものをなぜ作るのか。丹下は批判に屈しなかった。そこに数万人の群衆が集うことを念頭に置いていたからだ。

原爆投下から10年が過ぎた1955年8月6日、設計に込めた思想は具現化する。

平和記念公園を、約5万の人々が埋め尽くした。ピロティは広場と一体となり、人々が行き来した。広島から、平和を創り出すために。「『世界の隅のどの人の頭の上にも、あれが落ちるのを想像するだけでも、いやです』と感じ、また祈った」(丹下、前掲書)、その思いを実現するために。この日、丹下は一連の作品が自分の手を離れ、人々の手にわたったと感じていた。

そこに人が集い、祈り、考える。何かを実践すること。丹下はそこまで念頭に起き、平和記念公園を設計した。

そこから先の歴史は、多くの人が知るところだ。撤去と保存の間で揺れ動いた、原爆ドームは1960年代に入り、正式に保存が決まる。広島は長崎とともに被爆地として発信を続け、毎年8月、人々は公園に集う。

2016年5月27日 そして、広島に…

丹下がこの設計に込めた思想は単なる理想論だろうか。

いま、平和という言葉は、微妙な響と色調をもって語られている。むしろ平和を脅かすような問題が、再び堆積しつつあるのである。このようなときに、この平和への祈念は、素朴と一笑に付されるかもしれない。平和とは政治的均衡の問題であり、経済的安定の問題であって、単なる祈念のことがらではない、とある人びとはいうであろう。たしかにそれは平和の条件であろう。

しかし、と続ける。

人間が、その条件である政治や経済に抗して、平和を闘いとろうとする精神の純粋な運動は、原子力時代の知性の新しい動向と思えるのである。(前掲「人間と建築」)

1954年、41歳の丹下健三が綴った一文である。平和は闘いとるもの。丹下の意志は揺るがない。

「知性」は原爆ドームを残し、広島は未だに発信地として、「平和をつくりだす工場」として稼働し続ける。そして戦後71年かけて、現職のアメリカ大統領を広島の地に呼ぶところまで、たどり着いた。

不経済と批判された丹下の意志は、いまも広島に残っている。無意識のうちに、彼の問題意識を引き継ぐ、大勢の人びととともに。